|

長年輔導青少年個案的經驗中,最不容易成功的案例,常常是父母親過度保護與過度焦慮,沒能隨著孩子的成長而給予相對應的尊重和訓練獨立的嘗試。在極端的案例中, 還有在大學時仍然採取兒童指導與命令式的教養方式,造成孩子習慣了,只要遵守命令和指示,不能選擇也不用自己做選擇,不用為自己負責,自然也不必承擔失敗。 - 最後,孩子心理與社會化未隨著年齡成長, 常是消極, 被動, 動機低落...有的隨遇而安,得過且過,只要輕鬆過日子就好,無法承受稍加的壓力與打擊,有的則漸漸情緒低落與意志消沉, 找不到生存的動力與目標。 - 然而對父母而言,如此愛孩子照顧孩子的結果,反而是從擔心,生氣,失望,轉而無助甚至放棄,導致親子雙方都雙輸的結果, 真的十分可惜。 文/黃詩殷心理師

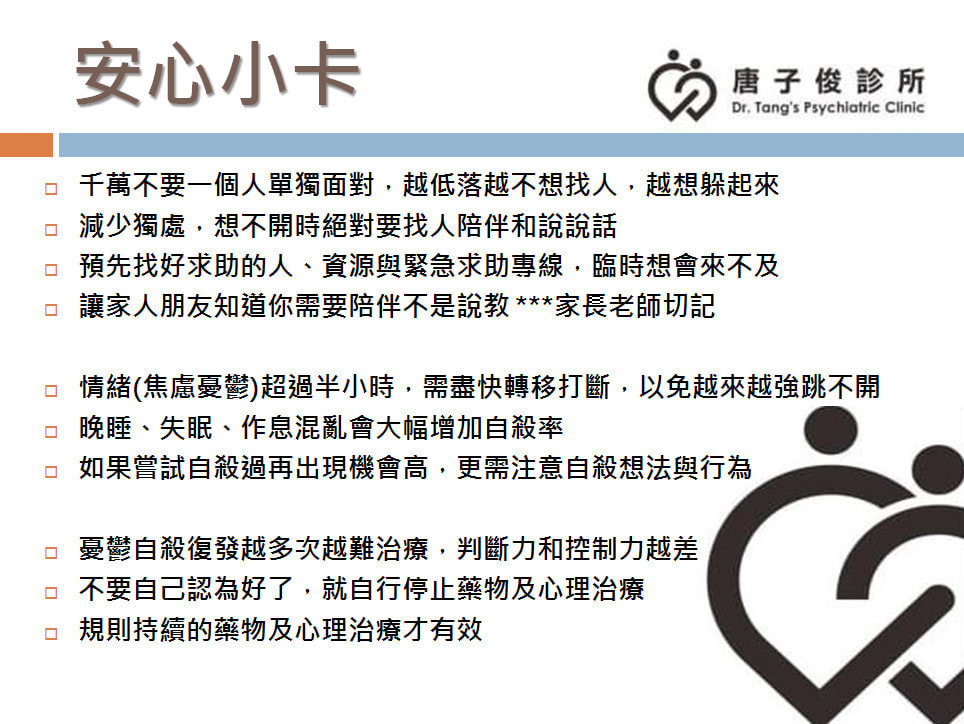

圖/Karolina Grabowska 〝我們每個人都值得被理解與照顧〞 最近那麼多起新聞事件令人震撼又心疼,讓社會更關注學生自我傷害自殺議題,我們長期一直協助這些很努力想好起來的孩子們走出人生的低潮低谷,雖然孩子仍會遭遇許多挑戰和挫折,我們還是希望能夠和不同專業人員更有效地理解與幫助他們,而許多人用的方法可能不盡理想,或者關心反而造成個案更大的負擔,也擔心部分家長的協助方式偏離了孩子的需求。 - 我們累積了許多求助的經驗,安心小卡的內容簡單實用,是許多人走出低落和減少自我傷害的經驗累積,千萬記住要重複練習,也不要忘記遇到困難一定要盡快諮詢專業,要先能安全才有後續的處理機會。 - 一定要重複練習與自我提醒才會達到更佳的效果。 文/黃詩殷心理師

|

RSS 訂閱

RSS 訂閱